La création du régulateur d'allure CapHorn

Ma contribution

Par Yves Gélinas

J’ai reçu la piqure de la croisière à voile au début de ma vingtaine, sur des bateaux en bois avec voiles en coton et gréement courant en fibre végétale. Toutefois, dès le début je n’appréciais guère être rivé à la barre, il y a toujours mieux à faire sur un bateau. Aussitôt, je me suis demandé s’il serait possible de faire en sorte que mon bateau puisse se barrer tout seul. En 1968, avec l’aide d’un ami qui avait appris la soudure aux Beaux-arts, j’ai bricolé pour mon premier bateau, un sloop de 24’, un régulateur d’allure fait de bouts de tuyau trouvés dans la boutique du forgeron du village. Je me suis inspiré de la trouvaille de Blondie Hasler, utilisée en 1960 dans la première Transat anglaise : une girouette fait pivoter une pale plantée dans l’eau à l’arrière du bateau ; aussitôt, elle est chassée de côté avec force par les filets d’eau et fournit l’énergie pour agir sur le safran. Ce bricolage m’a permis de faire une première traversée en solo, 150 milles dans le Golfe Saint-Laurent entre Percé et les Îles-de-la-Madeleine.

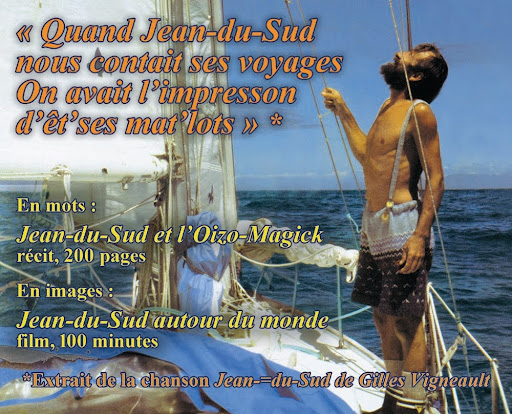

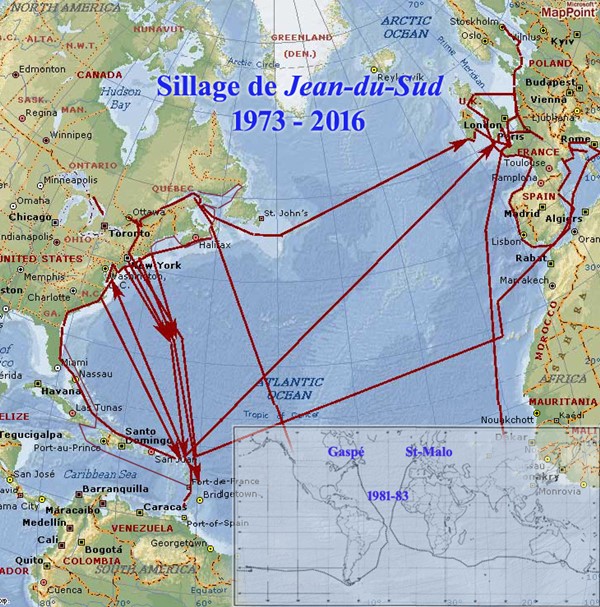

En 1973, je suis devenu skipper d’un Alberg 30 que j’ai nommé Jean-du-Sud (d’après la chanson du grand poète québécois Gilles Vigneault). Comme il avait une barre à roue, je l’ai muni d’un safran auxiliaire contrôlé par un aérien à axe horizontal, la barre restant bloquée ; ce deuxième régulateur d’allure m’a permis de traverser depuis la côte est américaine vers les Antilles et au cours des années suivantes, y faire trois allers-retours, une traversée de l’Atlantique vers la Bretagne, puis une croisière vers la Suède.

En quittant la Suède à l’automne 1978, j’étais sans le sou et n’avais aucune idée où j’atterrirais. Une lettre d’un ami, Michel Chabiland m’a rattrapé en route ; il m’offrait un « emploi rémunéré » dans son chantier en Bretagne. J’avais fait sa connaissance l’été précédent et nous étions devenus d’excellents amis. Il dirigeait un chantier près de Saint-Malo, en Rance, où j’avais passé l’hiver précédent. Le printemps venu, il avait généreusement mis à ma disposition les ressources de son chantier pour m’aider à faire un bon radoub sur Jean-du-Sud avant de mettre le cap vers la Suède.

Au cours d’une escale dans le magnifique archipel des Îles Chausey, la dernière avant d’atteindre Saint-Malo et me mettre au boulot, ce rêve secret et insensé que j’avais depuis quelque temps m’est apparu soudain possible : un tour du monde en solitaire et sans escale.

Je sentais que Jean-du-Sud avait besoin de quelque chose de plus consistant à se mettre sous la quille que le tourisme à voile. En cinq ans j’avais constaté qu’un Alberg 30 est un solide bateau de mer et j’avais appris à lui faire confiance. Avec ses quatre tonnes de déplacement, il serait le plus petit bateau à s’aventurer sur cette route jadis appelée impossible. Grâce aux ressources du chantier de Michel, je pourrais le préparer à affronter l’océan Austral, confiant de pouvoir compter sur sa générosité et sa compétence pour m’aider à solutionner les nombreux problèmes techniques que je devrais affronter.

À Plouër-sur-Rance, j’ai échoué Jean-du-Sud sur des béquilles et me suis initié à mon nouveau métier : pour la première fois, je gagnais ma vie avec mes mains et je me souviens d’avoir noté : «Il y a vingt ans que je gagne ma vie, mais j’ai appris à travailler à quarante ans !»

Tous les marins qui se sont aventurés sur cette route avant moi ont eu des ennuis avec leur régulateur ; il m’en faudrait un à toute épreuve. J’en avais déjà bricolé deux, j’arriverais bien à concevoir un appareil absolument fiable et plus élégant que ce qu’offrait le marché. J’y pensais depuis longtemps ; dès l’été 1975, passé sur l’Île de Martha’s Vineyard, j’avais commencé à faire des expériences sur un nouvel appareil. En plus de cinq années, je puis dire que j’y ai mis l’équivalent d’une année à temps complet. Si ma solution est meilleure, ce n’est peut-être pas que je suis plus doué, mais que j’y ai travaillé plus longtemps.

J’avais trouvé la solution Hasler du #1, qui utilise le safran du bateau, meilleure que le safran auxiliaire du #2, moins efficace et causant plus de traînée. Mais cette fois-ci, la pale du #3 sera contrôlée par l’aérien imaginé par Marcel Gianoli et utilisé par Éric Tabarly dans la Transat de 1968 : un angle à une quinzaine de degrés de l’horizontale offre une plus grande impulsion que la girouette verticale, mais qui demeure proportionnelle à l’écart de cap.

Contrairement aux autres, le #3 ne sera pas simplement boulonné au tableau ; il fera partie intégrante du bateau. Quelles que soient la force du vent ou de la mer, je n’aurai pas à me préoccuper de sa résistance ou de sa performance. Enfin, il ne défigurera pas mon bateau, lui-même une œuvre d’art. J’avais cette préoccupation constante : simplifier ; éliminer le métal inutile. Résultat : moins de poids, davantage de simplicité, fabrication moins chère.

Pour installer une barre à roue, on n’hésite pas à percer le fond du cockpit. Pour intégrer le #3 au bateau, j’ose percer son tableau pour y passer un tube horizontal ; un autre tube pivote à son intérieur et transmet l’inclinaison de la pale à un bras à l’intérieur du coqueron. Je ne puis imaginer solution plus simple ou plus robuste. Des drosses relient ce bras à la barre. Sur une barre à roue, elles sont renvoyées à des poulies fixées sur le secteur, pour aboutir à des taquets coinceurs dans le cockpit.

Mais je bute encore sur ce problème : comment transformer le mouvement vertical d’une bielle reliée à l’aérien, en un mouvement rotatif de la pale, qui s’annule à mesure qu’elle s’incline, afin que la correction demeure proportionnelle à l’écart de cap, et évite les lacets. Les régulateurs existants utilisent des engrenages en bronze, lourds et chers, ou des biellettes en plastique, plus fragiles.

Après un grand nombre de tâtonnements, d’essais, de tests, enfin, en désespoir de cause, un appel à l’Oizo-Magick, Eureka ! Une tige inox de 6 mm, pliée de cette façon : d’abord deux coudes à 90° formant une manivelle à son arrière, puis un Z horizontal traversant une fente pratiquée dans la mèche de la pale.

Ce régulateur #3 devient partie intégrante du bateau ; il est aussi plus élégant, une partie étant cachée à l’intérieur. Il combine aussi deux modes de pilotage, vent et électrique : si le vent est absent ou irrégulier, on remplace l’aérien par un petit pilote pour barre franche qui contrôle la pale par l’avant de la tige coaxiale ; la pale fournit toujours l’énergie pour agir sur le safran, ainsi le plus petit pilote peut barrer un bateau de grande taille, au prix de quelques milliampères.

Le chantier Chabiland construisait des dériveurs en aluminium pour les écoles de voile et j’ai pu bâtir un prototype fait de tubes d’aluminium. Après tests et corrections, le #3 barrait à ma satisfaction. Mais en alu, il n’aurait pas résisté aux Quarantièmes Rugissants et je l’ai fait reproduire en inox dans un atelier voisin.

Le premier septembre 1980, après trois ans de préparation, deux à préparer le bateau et concevoir le régulateur, un à trouver l’argent pour payer les voiles, l’approvisionnement et tout le matériel requis pour un voyage de 9 mois, j’ai pu quitter Saint-Malo. Dans ma carrière antérieure, j’avais été comédien, puis travaillé au cinéma, alors j’ai embarqué deux caméras 16 mm avec un magnétophone pour illustrer mon voyage.

Les mois précédant le départ ont été si intenses que je n’ai jamais trouvé le temps de tester la version inox du #3. Quel soulagement ce fut de voir Jean-du-Sud naviguer comme s’il était sur des rails, même sous spi !

Mon objectif était de relier Saint-Malo à Gaspé, mais par l’autre côté de la terre. J’ai descendu l’Atlantique, viré Bonne-Espérance, traversé l’océan Indien, viré le cap Leeuwin au sud de l’Australie. Mais j’ai été chaviré et démâté dans le Pacifique sud.

Sachant que je ne pourrais jamais me payer un nouveau mât, je ne l’ai pas envoyé par le fond comme on le fait généralement et j’ai réussi à hisser les deux tronçons sur le pont ; j’ai relâché aux Îles Chatham, 600 milles à l’est de la Nouvelle-Zélande. Sous gréement de fortune, c’était encore le #3 qui barrait !

Le temps de réparer le mât, j’aurais atteint le cap Horn après le début de l’hiver austral, alors j’ai jugé préférable de tirer Jean-du-Sud au sec et rentrer à Montréal pour monter le métrage que j’ai tourné durant cette première étape, pour diffusion à Radio-Canada, puis sur Antenne 2, en France.

Retour aux Îles Chatham en octobre 1982. Deux mois pour réparer le mât et radouber. J’ai repris le large au tout début de l’été austral, traversé le Pacifique, viré le cap Horn et remonté l’Atlantique. Le 9 mai 1983, après un sillage de 28 200 milles. Jean-du-Sud remontait la baie de Gaspé au vent arrière, grand voile d’un bord, génois de l’autre, sans tangon pour maintenir le génois au vent, un exploit jugé impossible pour tout régulateur d’allure ! En 282 jours, je n’ai jamais eu à tenir la barre. J’ai conclu que ce troisième régulateur d’allure pourrait barrer d’autres bateaux que le mien.

Avant mon départ, les pilotes électriques n’avaient pas encore été inventés et le seul moyen pour un bateau de se barrer tout seul était un régulateur d’allure. Je prévoyais, après avoir testé le #3 au cours de ce voyage, le breveter et vendre le brevet, ce qui me permettrait de continuer à naviguer. Mais j’ai mis deux ans au lieu d’un pour boucler la boucle et durant ce temps, les pilotes électriques sont apparus. Grande déception : les gens de Plastimo et de Goiot que j’ai approché m’ont dit qu’il n’y avait plus aucun marché pour les régulateurs d’allure. Il faudra trouver un autre moyen de gagner ma croûte.

Les films que j’ai tournés ont remporté la Palme d’Or deux fois au Festival de film de voile de La Rochelle, la première partie en 1983, la seconde en 1985. Je les ai rassemblés en un film de 100 minutes, Jean-du-Sud autour du monde que j’ai présenté en tournée au Québec et en France. J’ai écrit le récit du voyage, Jean-du-Sud et l’Oizo-Magick.

Quelques années plus tard, un article paru dans une revue de voile américaine affirmait que les pilotes électriques ne sont pas fiables, consomment beaucoup et qu’après tout, on a encore besoin des régulateurs d’allure. Si je voulais que le mien me permette de continuer à naviguer, je devais l’exploiter moi-même. En 1989, j’ai créé Produits marins CapHorn pour le fabriquer et le commercialiser. Pour évoquer le test auquel je l’ai soumis, je lai nommé CapHorn.

Mais ma formation professionnelle était dans les arts de la scène et je ne connaissais rien de la fabrication, à part le peu d’expérience acquise au chantier Chabiland. Au début, je faisais fabriquer les pièces en inox et en plastique et les assemblais moi-même avec les outils que j’avais sur le bateau. J’espionnais dans les ateliers pour découvrir quels outils étaient utilisés et comment. Tout revenu était réinvesti d’abord en outillage, puis en mise en marché. Le propriétaire d’un atelier d’usinage voulait fermer boutique pour naviguer ; j’ai offert un CapHorn en échange d’un tour. J’ai acheté une soudeuse et engagé un soudeur à temps partiel.

En 1993, la revue Voiles et Voiliers a publié un article sur les régulateurs et pour la première fois, CapHorn faisait partie du groupe. L’année suivante, c’était Cruising World aux USA et Yachting Monthly en Angleterre. Les ventes augmentèrent. J’avais besoin d’aide et me demandais s’il faudrait engager un soudeur ou un machiniste. Mon neveu Éric Sicotte, alors au chômage, m’a dit qu’il désirait travailler avec ses mains et je l’ai engagé. Un programme gouvernemental de remise en emploi l’a initié à la soudure et aux techniques de tournage.

Le #3 était prévu pour barrer mon Alberg 30, un petit bateau ; j’ai dessiné un modèle plus costaud pour les plus grands bateaux. D’autres pour safrans extérieurs, arrières à jupe ou queue de malet, combinant souvent différents modèles pour accommoder un bateau donné. Mon but n’est pas de prendre un appareil sur une étagère et le boulonner sur un tableau – one size fits all – mais d’offrir le moyen le plus élégant de permettre à un bateau de se barrer tout seul. Chaque appareil est bâti sur mesure pour s’adapter au mieux au bateau qu’il doit barrer ; pour assurer une puissance suffisante tout en limitant la traînée, la surface mouillée de la pale est proportionnelle à celle du safran. Le régulateur d’allure CapHorn n’a pas besoin de pièces de rechange ; il est garanti pour un tour du monde ou 28 000 milles contre tout dommage causé par la mer ou le vent.

Récemment, Éric a décidé de rendre son tablier. J’ai été peiné de perdre cet excellent artisan qui a produit les CapHorn pendant 30 ans avec un soin méticuleux, n’hésitant pas à améliorer la qualité et la finition même si cela signifiait plus de travail. Éric assurait aussi une présence durant les étés où je naviguais.

Guy Lavoie, un des premiers utilisateurs de CapHorn, le remplace. Guy a effectué un tour du monde entre 1999 et 2004 avec son épouse et ses deux filles préadolescentes à bord de Balthazar, un Bulle de Soleil, plan Caroff. En 2012, il a franchi le Passage du Nord-Ouest et les saisons suivantes, exploré les côtes d’Alaska et de la Colombie Britannique. Pendant ses voyages, Guy tournait des films qu’il présentait à différents auditoires mais le covid y a mis fin. Il est heureux de trouver un nouveau gagne-pain. Comme il a bâti Balthazar de ses mains, je sais qu’il saura maintenir la qualité requise pour assurer le fonctionnement impeccable du CapHorn.

Je n’ai jamais considéré CapHorn comme une entreprise commerciale ; plutôt comme un service offert à mes collègues navigateurs. En rétrospective, je constate que mon régulateur #3 a rempli ses promesses : il a assuré à Éric et à moi un revenu modeste mais confortable, tout en me permettant de reprendre le large à l’été, où la demande est réduite. Maintenant, à 85 ans, je laisse graduellement la gestion de CapHorn à Guy. Toutefois, aussi longtemps que je le pourrai, je continuerai d’offrir à mes collègues marins, mes quelque soixante ans d’expérience dans l’art de permettre à un bateau de se barrer tout seul.

L’âge m’a aussi contraint de me séparer de Jean-du-Sud, après cinquante ans de vie commune. Je l’ai confié à une personne qui lui fera reprendre le large. Lentement, je me détache de mes deux passions, Jean-du-Sud et CapHorn.

Plus de 2 000 bateaux sont barrés par CapHorn. Mon film est devenu un classique. En décembre 2016, le site web ybw.com, qui regroupe quatre revues britanniques traitant du nautisme, recensait les dix meilleurs films produits au cours des années 80, pour la plupart des films commerciaux tournés en 35 mm ; le mien était du nombre, avec ce commentaire : «Many consider this the greatest sailing flm of all time. A must see for all sailors ». On peut le télécharger sur TheSailingChannel.tv, Vimeo ou Sailflix ; ou commander un DVD sur le site CapHorn. Le livre Jean-du-Sud et l’Oizo-Magick a été publié au Québec, puis en France. Les deux éditions sont épuisées. On peut toutefois le télécharger gratuitement en format .pdf.

Ma carrière de marin est terminée et je fais le bilan de ma contribution à l’Art du large : plusieurs traversées entre la côte américaine et les Antilles ; des croisières côtières des deux côtés de l’Atlantique ; quelques transats en solo ou en équipage ; un tour du monde, un livre, un film ; enfin, après deux essais, un régulateur d’allure pour barrer mon bateau et bien d’autres.

Yves Gélinas